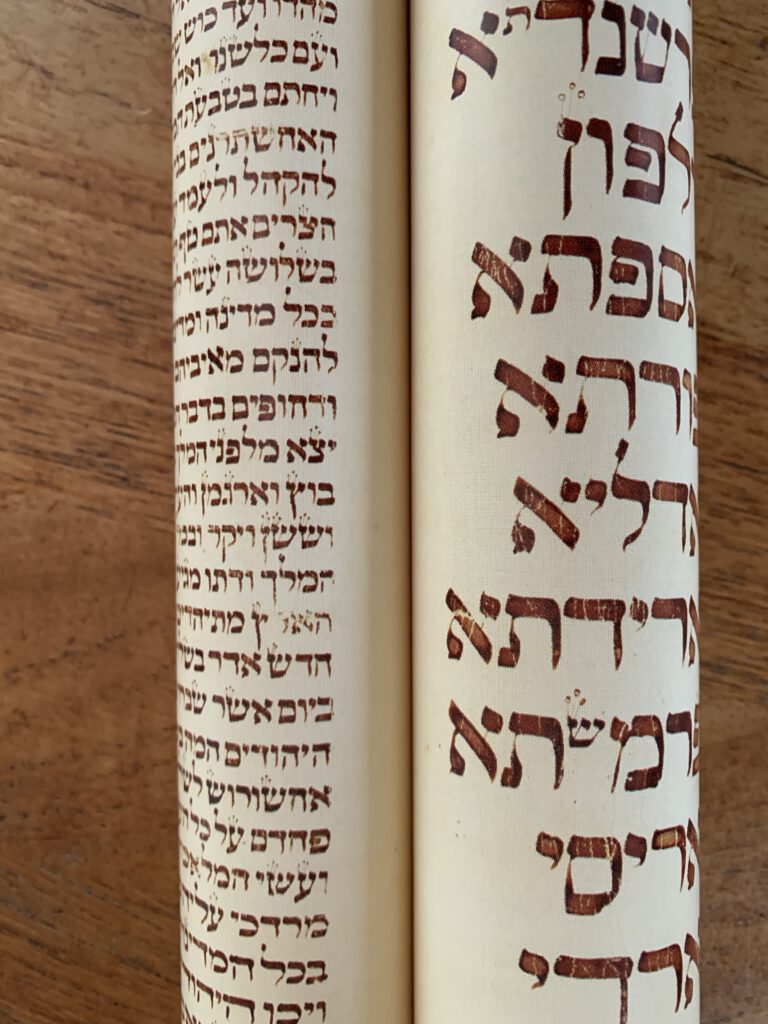

Die waren alle Kinder Jediaels, Häupter ihrer Vaterhäuser, gewaltige Männer, siebzehntausend zweihundert, die ins Heer auszogen, zu streiten.

1.Ch 7,11

Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 2017.

Jediaël — Botschaft Gottes

In den ersten Kapiteln von 1.Ch werden die dramatis personae vorgestellt, die Völker der Staaten Israel und Juda und ihre Führer, und dies geschieht über ihre Stammtafeln, siehe dazu den BdW 18/2020. Wir haben einen Vers aus dem Abschnitt über den Stamm Benjamin gezogen. Benjamin, so heisst es da, hatte drei Söhne, Bela, Becher und Jediaël. Dann werden die Kinder dieser Söhne genannt. Zu Jediaël wird geschrieben (Luther 2017): Der Sohn Jediaëls aber war: Bilhan. Bilhans Söhne aber waren: Jëusch, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis und Ahischahar. Die waren alle Söhne Jediaëls, Häupter der Sippen, gewaltige Männer, 17200, die als Heer ausziehen konnten zum Kampf.

So weit, so gut. Ich stelle mir gern die Söhne Jediaëls vor, „Häupter der Sippen, gewaltige Männer“. In meinem Kopf ist das Patriarchat durchaus noch nicht verschwunden. Aber eine Frage tut sich auf, wenn man ein wenig weiterliest. Gleich am Anfang des nächsten Kapitels gibt es eine andere Stammtafel Benjamins, und zwar im Kontext der Ahnenreihe Sauls. Dort steht (8,1+2): Benjamin aber zeugte Bela, seinen Erstgeborenen, Aschbel als zweiten Sohn, Achrach als dritten, Noha als vierten, Rafa als fünften. Von Jediaël ist nicht die Rede, nur Bela taucht in beiden Ahnreihen auf. Gab es Jediaël überhaupt?

Es wird noch unangenehmer. Ahnreihen Benjamins gibt es bereits in der Thora. Gen 46,21 lautet: Die Söhne Benjamins: Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosch, Muppim, Huppim und Ard. Bela und Becher kennen wir aus 1.Ch 7 bereits. Huppim und Mumim tauchen als Nachkommen von Ir, einem Sohn von Bela auf. Aschbel kennen wir aus der Ahnenreihe in Kapitel 8. Gera und Naaman tauchen dort unter den vielen Söhnen von Bela auf. Was ist mit Ehi, Rosch und Ard? Und Jediaël?

Eine vierte Ahnenreihe finden wir in Num 26, 38-41: Die Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern waren: Bela, daher kommt das Geschlecht der Belaiter; Aschbel, daher kommt das Geschlecht der Aschbeliter; Ahiram, daher kommt das Geschlecht der Ahiramiter; Schufam, daher kommt das Geschlecht der Schufamiter; Hufam, daher kommt das Geschlecht der Hufamiter. Die Söhne Belas aber waren: Ard und Naaman, daher kommt das Geschlecht der Arditer und Naamaniter. Das sind die Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern, an Zahl 45600.

Bela wird wieder als erstes genannt, Aschbel kennen wir aus der Ahnreihe Sauls in 1.Ch 8, Ard und Naaman kennen wir aus Gen 46, dort allerdings als Söhne Benjamins, nicht als Enkel. Die Namen Ahiram, Schufam und Hufam finden sich in keiner der anderen Stammtafeln. Becher wird in Num 26 als Sohn Ephraims, nicht Benjamins genannt. Von Jediaël keine Spur.

Mmmh…. Als gesichert könnte man mitnehmen, dass Benjamins ältester Sohn Bela hieß, und dass er darüber hinaus weitere Söhne hatte. Jediaël, von dem unser Vers handelt, taucht in keiner der anderen Stammtafeln auf. Ist er ein Gespenst?

Das gibt es öfter in der Bibel. Gleich ganz am Anfang, in Gen 1 und 2, finden wir hintereinander zwei Schöpfungsberichte, die sich gegenseitig ausschließen. Wie gehen wir damit um? Die überlieferten Schriften sind durch Kompilation und Redaktion unterschiedlicher Quellen entstanden. In ältere Überlieferungen werden dabei fremde Texte integriert, denen Autorität zukommt. Oft aber bleiben die originalen Versionen daneben bestehen. Jüdische Redaktoren löschen nichts, aus Ehrfurcht vor der Schrift. Christliche (evangelische) Theologen versuchen dann, durch Abschichtung der Textebenen die ursprünglichen Texte zurückzugewinnen. Manchmal gelingt das überzeugend. Man steht dann vor zwei oder mehreren verschiedenen Texten und kann Hypothesen über ihre Herkunft bilden. Aber was machen wir damit?

Der Anspruch, Wahrheit zu repräsentieren, gehört zum Wesenskern der Bibel. Sie hört auf, Bibel zu sein, wenn wir sie als fiktionalen Text oder als geronnenen Zeitgeist der Jahrtausende lesen. Jüdische Interpreten bilden daher in solchen Fällen Konjekturen und Interpretationen, die es erlauben, alle sich scheinbar widersprechenden Darstellungen gleichermaßen wahr sein zu lassen. Solche Konjekturen können sehr kunstvoll sein, so kunstvoll, dass es nicht leicht fällt, eine Wahrheit zu akzeptieren, die davon getragen wird, davon abhängig ist.

Ich selbst mache ein wenig von beidem und doch etwas anderes. Die Wahrheit, die die Bibel abbildet, ist göttlicher Natur. Dies Abbild muß nicht notwendigerweise ein logisch konsistentes, widerspruchsfreies System von Aussagen bilden. Wir können in der Bibel nach der ihren Textteilen je innewohnenden Wahrheit suchen. Diese Wahrheit ist in der ersten Schöpfungsgeschichte eine andere als in der zweiten, und in der Genealogie von Chr. 7, die auf Heerformationen fokussiert, eine andere als im Stammbaum Sauls. Ich kann und muss Bibelstellen zusammen lesen, um sie zu verstehen. Dazu suche ich solche, welche die Stelle erleuchten, die ich zu verstehen suche, nicht diejenigen, die zu ihr im Widerspruch stehen. Je nachdem, wo ich anfange, betrachte ich manche Textstücke und andere nicht. Ich bleibe mir dabei der Existenz jener anderen aber stets bewusst. Es sind andere Wahrheiten, nicht die, um die es jetzt gerade geht. Jediaël ist kein Gespenst, es gibt ihn! Der Name, hebräisch ידיעאל, bedeutet: „Kunde / Botschaft Gottes“.

So kann ich auch mit Widersprüchen zur historischen Evidenz und zur Naturwissenschaft umgehen. Ich sehe sie — und versuche den Text zu verstehen. Auch wenn Archäologen zeigen, dass Jericho nie eine Mauer hatte und es historisch eine kriegerische Landnahme Palästinas durch einen Verband hebräischer Stämme nicht gegeben haben kann. Gelernt habe ich das bei der Arbeit am Bibelvers der Woche. Das Verfahren wirkt ein wenig unwissenschaftlich. Man muss zulassen, dass es mehrere Wahrheiten gibt, die im Widerspruch zueinander stehen, aber dennoch — wahr sind. Und ich denke, dass es genau so ist. Man muß es aushalten. Hinter den sich widersprechenden Wahrheiten mag eine übergeordnete Wahrheit liegen, die wir nicht erkennen können.

ידיעאל — Botschaft Gottes. Was für ein Name!

Genug der Philosophie. Ich wünsche uns eine gesegnete Woche,

Ulf von Kalckreuth