Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem hölzernen, hohen Stuhl, den sie gemacht hatten, zu predigen, und standen neben ihm Matthithja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia und Maaseja, zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbaddana, Sacharja und Mesullam.

Neh 8,4

Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 2017.

Re-Formation

Ein langer Vers, mit vierzehn Namen. Aber dennoch ist er spannend: hier erzählt uns die Bibel, wie in der Bibel gelesen wird.

Die Zeit des erzwungenen Exils war zu Ende. Juden durften aus Babylon in ihr Heimatland zurückkehren und Jerusalem konnte neu aufgebaut werden. Nachdem es wieder einen Tempel gab, kam Esra aus Babylon, um den Tempeldienst neu einzurichten. Zu den dürftigen ersten Anfängen und der Bedeutung des großen Reformators für das Judentum siehe die beiden BdW 30/2020 und 32/2020.

Esra stand vor einer gewaltigen Aufgabe. Die Kontinuität der Religionsausübung war gebrochen und neue Formen waren entstanden, etwa der Gottesdienst in Synagogen. Die überlieferten Schriften wurden während und nach dem Exil redigiert, neu kompiliert und ergänzt. Das Neue und das Alte mußten zu einem Ganzen integriert werden. Der entstehenden Gemeinschaft fehlte eine Identität.

Der religiöse Führer entschließt sich zu einem Schritt von großer symbolischer Kraft. Im neuen Tempel — einer Baustelle eigentlich — stellt er sich auf und liest laut, an alle gerichtet, das Gesetz. Er wiederholt damit eine Handlung Josias, des großen Reformkönigs vor dem Exil. Damals, in einer Zeit religiöser Ambivalenz und Gleichgültigkeit, war bei Reparaturarbeiten am Tempel das „Buch des Gesetzes“ gefunden worden. Josia ließ es verlesen und leitete damit eine Reinigungsbewegung ein, siehe den BdW 20/2021.

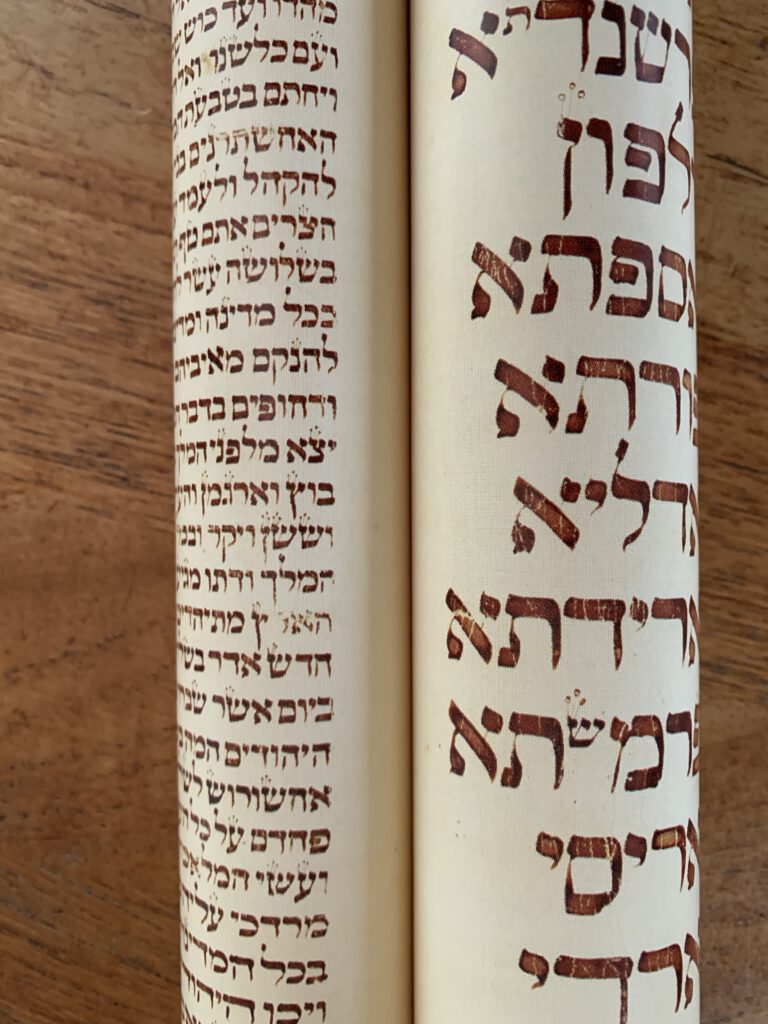

Esra liest das Gesetz laut. Damit sagt er gleichzeitig, wie das Wort Gottes gelesen werden soll: wörtlich nämlich, nicht in termini von Abstraktionen und Interpretationen. Esra ist „Reformator“ im ältesten Sinn des Wortes. Er stellt in seiner Gegenwart eine idealisierte, in die Vergangenheit projizierte Struktur wieder her. Dabei tritt er nicht als Person auf, sondern als Repräsentant einer neuen geistlichen Elite. Sechs spirituelle Würdenträger stehen rechts von ihm und sieben links. Viele Stunden lang stehen sie und lesen laut das Gesetz Gottes. So wie Juden überall in der Welt es in der Synagoge heute noch tun.

Was für ein Bild!

Ich wünsche uns allen eine gute Woche in Gottes Segen,

Ulf von Kalckreuth