…sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen noch der Kinder schonen.

Jes 13,18

Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 2017.

Wer spricht hier?

Oh, das klingt nicht gut! Stellen sich vor, Sie gehen an einer halboffenen Tür vorbei, in einem Hotel zum Beispiel, und hören diesen Satzfetzen in moderner Sprache: „…sondern erst die Jungs mit dem MG erledigen und sich dann mit dem Bajonett um die Bäuche der Schwangeren kümmern — und auch die Kinder kommen nicht davon.“ Wo ist die Polizei?

Hier ist zunächst der Kontext des Fragments (Lutherübersetzung 2017, die Verse 17-19), für einen ersten Aufschluß:

Siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die jungen Männer mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. So soll Babel, das schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott, wie Sodom und Gomorra…

Die völlige Zerstörung Babylons durch die Meder wird beschworen. Das anschließende Kapitel 14 spricht von der Macht des babylonischen Reichs mit Worten, die viele Leser der Bibel an Luzifer denken lassen, den aufständischen Engelfürsten.

Wer spricht hier? Formal ist es der Prophet Jesaja, er gibt Worte Gottes wieder. Die Beschreibung von unbeschränkter Höhe und absolutem Fall Babylons aber will nicht recht zum historischen Jesaja (740-701 v.Chr.) passen. Zu seiner Lebenszeit ist Babylon unwichtig, ein verbrauchtes, ein altes Reich, das den Übergriffen der aggressiven assyrischen Supermacht immer wieder erliegt und in deren Machtgefüge es eingegliedert ist. Erst rund hundert Jahre später, im Jahr 625, befreit Nabopolassar spektakulär das Land vom Würgegriff der Assyrer, mit Hilfe der Meder übrigens. Sein Sohn Nebukadnezar richtet daraufhin das gewaltige neubabylonische Reich auf. In diese Zeit fällt die Zerstörung Jerusalems und die Verschleppung seiner Einwohner ins Exil. Noch einmal hundert Jahre später, im Jahr 539, erobert der Perser Kyros das babylonische Reich, mit Unterstützung der unterworfenen Meder. Die Stadt Babylon selbst fällt kampflos. Die exilierten Einwohnern Jerusalems erhalten die Erlaubnis zur Heimkehr.

Mit der Gewaltphantasie gegen die Kinder der Unterdrücker erinnert der Vers mich sehr an Psalm 137, im babylonischen Exil geschrieben und sein Ende herbeisehnend. Dies Gebet beginnt mit den Worten „An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten“ und schließt: „Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns getan hast! Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert!“

Viele Exegeten gehen davon aus, dass das Buch Jesaja nicht nur einen Verfasser hat, sondern die Worte mindestens dreier, durch Jahrhunderte getrennter Propheten wiedergibt. Ausserdem wurde es umfänglich redigiert. In meinen Augen ist nicht viel Erkenntnis darin, die vielen Elemente jeweils auf einen bestimmten Verfasser, eine bestimmte Redaktionsschicht zurückzuführen. Das Buch hat eine lange Entstehungsgeschichte. Viele Menschen waren daran beteiligt, und auf geheimnisvolle Weise hat das Buch eine Identität jenseits all dieser Menschen gewonnen.

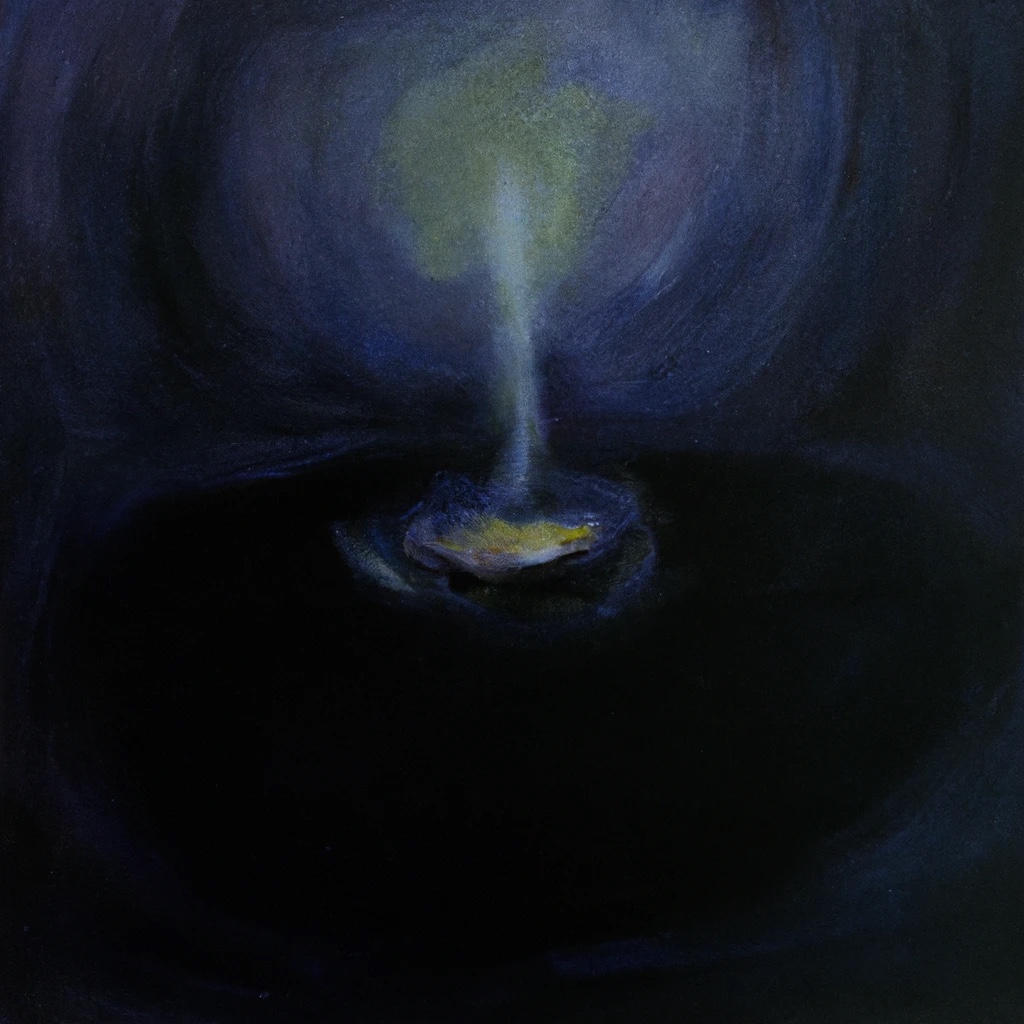

Das Buch selbst spricht zu uns, kein bestimmter Verfasser. Dieses Buch der Bibel ist wie das Gedächtnis eines alt gewordenen Menschen, in dessen Seele sich Schicht über Schicht abgelegt haben: Erinnerung, Hoffnung, Verzweiflung, Abscheu, Sehnsucht. Unentwirrbar gehen Prophetie, Gegenwart und Gewesenes ineinander, befruchten sich gegenseitig und schaffen so eine Art Traumbild der Geschichte Israels und seiner Zukunft, seines Weges mit Gott und gegen Gott, seiner Vernichtung und seiner Errettung, des Gottesknechts und des Messias, bis hin zur Erlösung des Volks Israel und der Menschheit.

Auch alptraumhafte Gewaltphantasien haben in diesem Traumbild einen prominenten Part, wie in einem Schlachtengemälde. Wen wundert’s? Bis wirklich die Wölfe bei den Lämmern lagern (Jes 11,6 und 65,25) geschieht viel, in der Traumzeit des Buchs wie auch in unserer Realität.

Und bis dies geschieht, wolle der Herr unsere Kinder schützen!

Ulf von Kalckreuth