Da er aber vierzig Jahre alt ward, gedachte er zu sehen nach seinen Brüdern, den Kindern von Israel.

Apg 7,23

Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 1984.

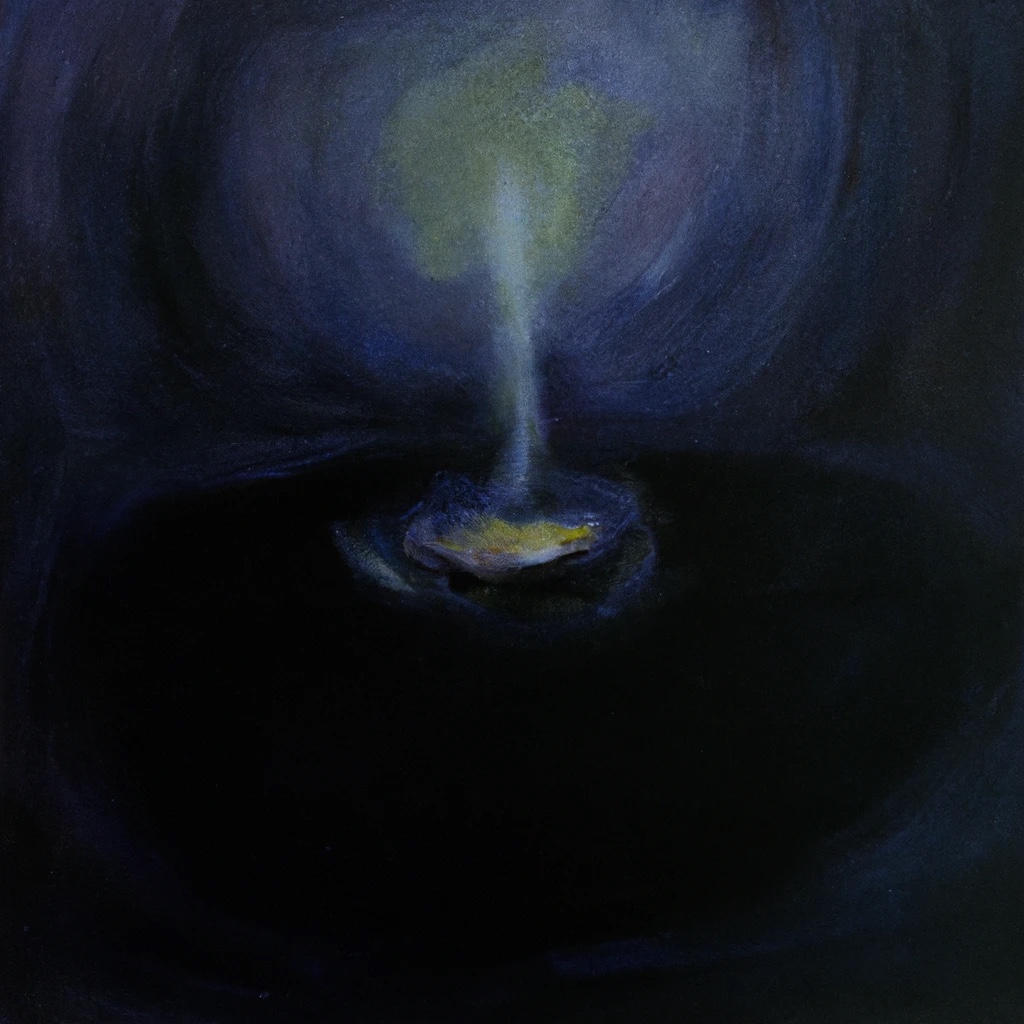

Metamorphosen

Apg 7 erzählt die Steinigung des Stephanus, und wie es dazu kam. Sie enthält eine der besten Reden die ich kenne: eine Zusammenfassung wesentlicher Teile der biblischen Geschichte auf engstem Raum, mit einer scharfen Pointe, die sich direkt gegen die richtet, die ihn verhören. Ich habe über diesen eigenartigen Text schon einmal geschrieben, und von einer persönlichen Begegnung, die ich damit hatte, siehe BdW 03/20219.

Stephanus ist angeklagt, die Ordnung zu verändern, die Mose gegeben hat, deshalb spricht er über — Mose. Er teilt das Leben Mose auf in drei gleiche Abschnitte. Nach drei Monaten im Hause seiner jüdischen Eltern verbringt Mose vierzig Jahre am ägyptischen Hof. Als er einen Ägypter erschlägt, der einen Landsmann drangsaliert hat, flieht er nach Midian, einem von Halbnomaden bewohnten Land in der Wüste. Er heiratet und dient seinem Schwiegervater, einem Priester am Horeb. Nach weiteren vierzig Jahren begegnet er Gott. Gott offenbart sich ihm am brennenden Dornbusch. Mose stellt sich dem Pharao entgegen und führt sein Volk, die Israeliten, aus Ägypten in die Wüste. Die Wanderung schließlich dauert ein drittes Mal vierzig Jahre. Mose stirbt, kurz bevor sein Volk das heilige Land erreicht.

Aus Numeri wissen wir, dass Mose 120 Jahre alt wurde und dass die Wanderung des Volks durch die Wüste vierzig Jahre dauerte. Die zeitliche Dauer der dritten Spanne ist somit belegt. Hingegen konnte ich in Exodus keinen Anhaltspunkt dafür finden, dass die ersten beiden Phasen seines Lebens ebenfalls je vierzig Jahre dauerten. Aber sei es drum. Stephanus‘ Bild dreier gleich langer Abschnitte leuchtet ein.

Den Wechsel in die dritte Phase erzwingt Gott selbst und höchstpersönlich — Mose mutiert dabei vom verheirateten und gut situierten Rinderhirten in Midian zum Revolutionsführer in einem weit entfernten Land. Was aber legt den Schalter um zum zweiten Abschnitt? Warum beginnt er im reifen Alter sich für das Volk zu interessieren, dem er entstammt, obwohl er im ägyptischen Soziotop groß geworden ist? Mose hat viel zu verlieren, und sehr schell verliert er tatsächlich alles.

Die Bibel deutet die Antwort an. Der entscheidende Satz (Ex 2,2) lautet, fast gleichlautend wie in der Rede des Stephanus: „Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug.“ Mose sah, und er nahm wahr.

Warum? Es hätte genügend Möglichkeiten gegeben, im Kokon zu bleiben, nicht zu sehen und nicht wahrzunehmen, nicht wahr? Mose war offen, bereit, anderes wahrzunehmen als das, was er bereits kannte. Gott bleibt hier unsichtbar im Hintergrund — es ist Mose, dessen Metamorphose wir erleben, als Ausdruck seiner Persönlichkeit und der ihr innewohnenden Dynamik. Begegnet er Gott in sich selbst?

Ja, der Herr lasse uns erwachsen werden — wann auch immer die Zeit dafür gekommen ist, gern auch mit 61. Und nicht mit einem Mord wie bei Mose, auch darum bitte ich.

Ulf von Kalckreuth