Da nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der HErr zu Josua:…

Jos 4,1

Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 1984.

Maji-Maji

Lassen Sie uns zunächst das Fragment ergänzen. In der Lutherbibel 1984 lautet die Sinneinheit vollständig wie folgt:

Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der HERR zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer, aus jedem Stamm einen, und gebietet ihnen: Hebt mitten aus dem Jordan zwölf Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet.

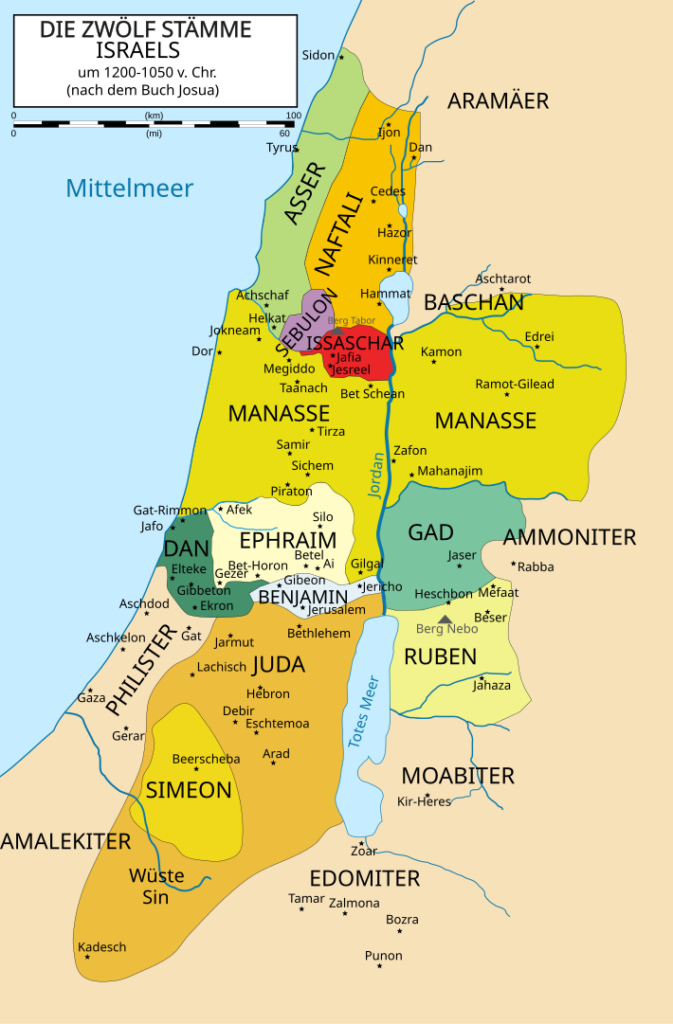

Josua hat die Führung im Krieg um die Landnahme in Kanaan übernommen und muss dem Volk beweisen, dass Gott ihm ebenso zur Seite steht wie bis dahin Mose. Als die Lade des Herrn von den Priestern zum Jordan getragen wurde, fließt der Fluß nicht weiter in Richtung des Salzmeers — das Wasser türmt sich auf als große Wand, und das ganze Volk kann trockenen Fußes den Fluß passieren. Wie einst am Schilfmeer. Der Herr zitiert sich selbst, und dies in voller Absicht, es geht ja um den Wiedererkennungseffekt.

Damit die Lektion sich einprägt, lässt Josua zwölf große Steine aus dem Flussbett holen und am ersten Lagerplatz aufstellen. Das ist unser Vers. Darüber hinaus werden zwölf andere Steine im Flussbett aufgestellt, so dass sie das Wasser überragen und die Stelle des Übergangs markieren.

Die Begebenheit, die hier erzählt wird, wurde bereits in zwei anderen Betrachtungen thematisiert, BdW 06/2018 und BdW 24/2023. Ich will hier auf einen Aspekt eingehen, der noch nicht beleuchtet wurde — die Psychologie des Wunders.

Kriegführung in der Bibel ist immer wieder auch ein Management der Furcht. Es ging darum, Furcht in den Reihen der Feinde zu erzeugen, und andererseits Furcht in den eigenen Reihen zu verhindern. Die eigenen Kämpfer sollen unüberwindlichen Mut empfinden. Daran hängt alles.

Die Bibel berichtet, dass das Volk unter Josua sehr recht daran tat, mit radikalem Gottvertrauen die Furcht beiseite zu legen. So war möglich, was sonst undenkbar gewesen wäre. Wer Wunder vollbringen will, muss an Wunder glauben. Sonst geht es nicht. Auch im täglichen Leben hat das seine Gültigkeit. Jüdische und christliche Prediger werden nicht müde zu beteuern, dass dem alles möglich ist, der Gott an seiner Seite weiß.

Das kann ein Ritt über den Bodensee sein. Wer kann wissen, ob er wirklich Gott an seiner Seite hat oder eine Chimäre? In der kurzen Kolonialgeschichte Deutschlands gab es eine schreckliche Episode. Im Jahr 1905 erhob sich im Süden der Kolonie Deutsch-Ostafrika, im heutigen Tansania, die Bevölkerung gegen ihre Kolonialherren — der sogenannte Maji-Maji-Aufstand.

Die Angriffe der Aufständischen wurden mit unglaublicher Wucht vorgetragen, ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Heiler und Magier hatten die Kämpfer mit einem wunderbaren Wasser geweiht, Maji-Maji. Durch seine Kraft sollten die feindlichen Kugeln an ihrer Haut abperlen. Die Maschinengewehre der Deutschen aber taten unbeeindruckt ihre Arbeit. Die Aufständischen erlitten furchtbare Verluste. Nach mehreren Angriffswellen gaben sie den offenen Kampf auf und wechselten in den Guerillakrieg. Die Deutschen antworteten mit einer Taktik der verbrannten Erde. Der Krieg endete als Katastrophe für die ostafrikanische Bevölkerung. Hier gibt es einen Überblick vom Deutschlandfunk, und zusätzlich ein Radiofeature des BR — ich hoffe, beides bleibt eine Weile im Netz.

Man muß nicht viel googeln, um Parallelen zu finden. Im Jahr 2012 wiederholte sich die Geschichte im Kleinen, bei einem blutig eskalierten Streik unter Minenarbeitern in Südafrika, Und auch in der Simba-Rebellion der Jahre 1964-67 im Osten der Demokratischen Republik Kongo spielte Kugelzauber eine große Rolle — erst sehr erfolgreich, dann als Desaster.

Ich verstehe den Mechanismus. Und ich frage mich, ob und wie die Kämpfer in Ostafrika hätten wissen können, dass ihr Wunderglaube keine Grundlage hat, anders als bei der Glaube der Israeliten? Gibt es auf diese Frage eine Antwort? Wenn sie noch stärker und noch unbedingter geglaubt hätten — wären sie vielleicht doch erfolgreich gewesen? Heutigentags ziehen die israelischen Soldaten mit Psalm 91 in den Kampf. Ein wunderbarer Psalm, ich liebe ihn — und man kann ihn als Kugelzauber lesen:

Er wird dich mit seinen Fittichen decken,

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen,

vor der Pest, die im Finstern schleicht,

vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.

Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite

und zehntausend zu deiner Rechten,

so wird es doch dich nicht treffen.

Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen

und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird.

Ps 91,4-8

Wo ist der Herr, wo ist er nicht?

Etwas ratlos will ich mit den ersten Zeilen von Psalm 91 enden: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.

Gott sei mit uns, in der kommenden Woche und immer. Er behüte und bewahre uns.

Ulf von Kalckreuth