… des Sohnes Abisuas, des Sohnes Pinehas, des Sohnes Eleasars, des Sohnes Aarons, des obersten Priesters.

Esr 7,5

Hier ist ein Link zum Kontext in der Lutherbibel 2017

Auf den Trümmern des Alten — Neues beginnen!

Resilienz unterscheidet den, der wieder aufsteht, von dem, der liegenbleibt. Es ist die Fähigkeit, sich von persönlichen oder kollektiven Katastrophen zu erholen und dabei die neuen Gegebenheiten in konstruktiver Weise aufzunehmen.

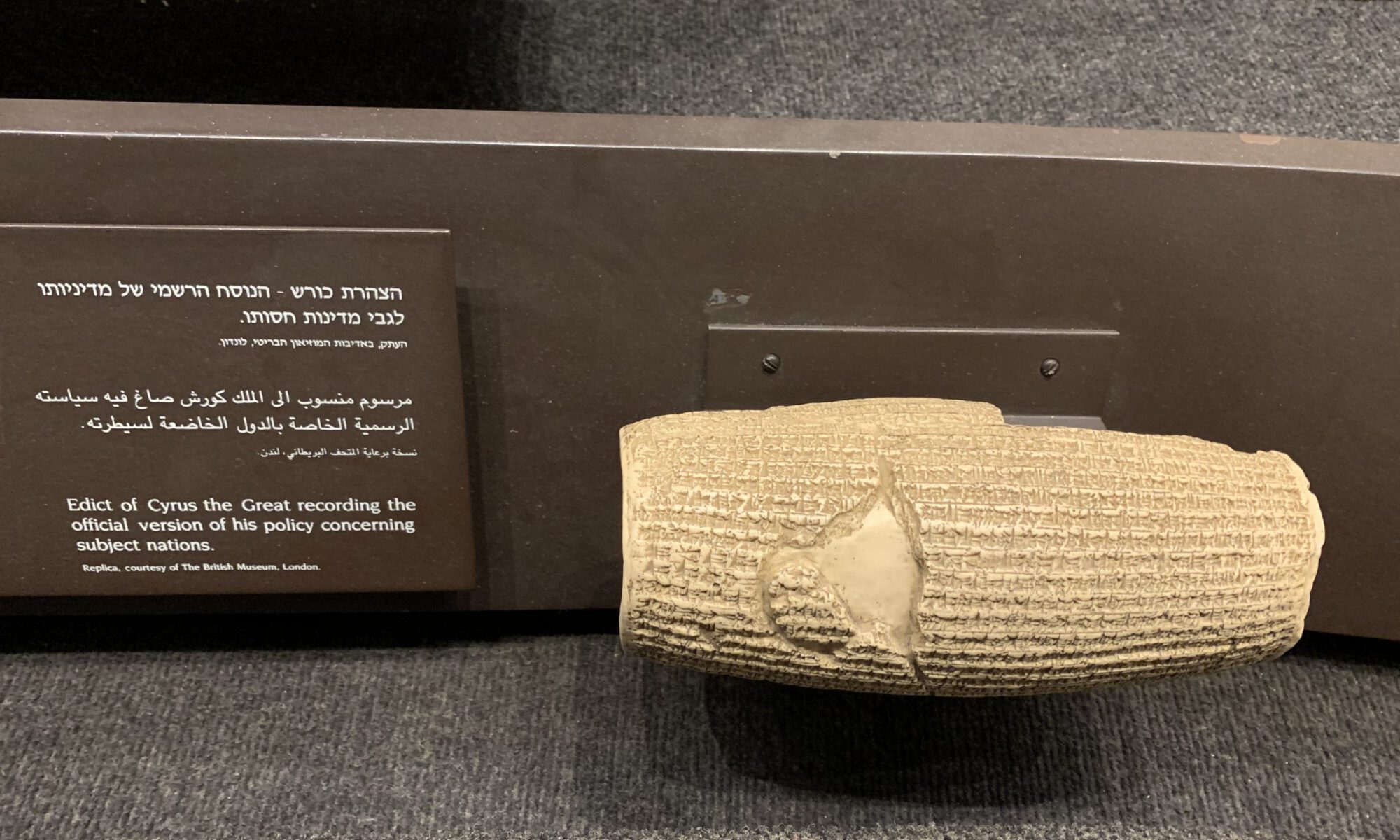

Jeremia und Hesekiel erzählen vom Untergang Jerusalems und des judäischen Staats, Esra und Nehemia von Rückkehr, Neubesiedlung und Wiederaufbau, viele Jahre später. Vor rund drei Monaten hatten wir einen Vers aus Esra in unmittelbarer Nachbarschaft des BdW für diese Woche, siehe BdW 08/2020. Persien übernimmt das babylonische Reich und in einer radikalen Abkehr von der Politik der alten Großmacht erlaubt Kyros die Rückkehr exilierter Nationen und gibt religiöse Autonomie. Oben ist der Kyros-Zylinder abgebildet, eine allererste Charta der Freiheit, 2500 Jahre alt. Sie ist nicht das Ende, sondern der Beginn eines langen nation building. Nach Rückkehr einer Anzahl von Familien und Sippen in das zerstörte Jerusalem beginnen Aufbauarbeiten, auch für einen neuen Tempel, und nach vielen Windungen kann der Tempel eingeweiht werden. Es kann losgehen. Aber was kann losgehen? Und wie?

Jetzt erst betritt Esra die Bühne. Er ist mandatiert vom persischen König, der gezogene Vers verleiht ihm aber eine eigenständige Autorität. Der Vers ist Zielpunkt einer Genealogie, die Esra als direkten Nachkommen von Aaron ausweist, des ersten Hohepriesters, von Gott selbst eingesetzt. Ein wenig wie der Papst als Nachfolger Petri. Anders als der Papst teilt Esra seine Stellung mit allen Angehörigen der Priesterkaste. Dennoch wird die Rückbindung an die Fundamente im Text aufwendig durchdekliniert: sie ist für seine Rolle als Erneuerer von großer Bedeutung.

Es gibt keinen unabhängigen jüdischen Staat mehr. Um so wichtiger ist die religiöse Identität, die auch rechtliche, soziale und kulturelle Identität umfasst. Esra kehrt zu den Wurzeln zurück, und schafft dabei radikal Neues. Bis zum Exil war der Gott der Herr einer unter mehreren im Land der Hebräer: daneben wurden Gottheiten wie Baal und Astarte verehrt und ihre Feste gefeiert, nicht nur vom Volk, sondern ganz offiziell auch am Königshof. Es gab gar die Vorstellung, Jahwe sei der Gefährte Astartes. Die kanaanäischen Gottheiten hatten Altäre im Jerusalemer Tempel. Und dieser Tempel war nur einer unter mehreren, geopfert wurde zudem an vielen heiligen Stätten ausserhalb der Ortschaften.

Esra knüpft an die Vergangenheit an und macht gleichzeitig nachhaltig Schluss mit ihr. Unter ihm erhält das Judentum in groben Umrissen die Gestalt, die es zur Zeit Jesu hatte. Ein Gott und sein eines Volk, ein Tempel, eine Opferstätte! Nach der Zerstörung des zweiten Tempels wiederholt sich die Geschichte auf merkwürdige Weise unter anderen Vorzeichen. Die Juden werden zerstreut, sammeln sich aber geistig und schaffen mit dem Talmud die Grundlagen für ein neues Judentum: dasjenige, welches wir heute kennen. Eine scheinbar konservativ ausgerichtete Identität, die aber ohne Tempel auskommt, ohne Opfer, körperlos beinahe, ohne feste Orte. Diese Identität ist auf ein Leben inmitten vieler Völker ausgerichtet ist und betont die Familie und den Zusammenhalt.

Wenn wir nach einer Katastrophe verstehen, was unverzichtbar ist, wird gleichzeitig klar, was wir über Bord werfen können, damit Leben und Wachstum möglich bleiben.

Corona bedroht die Gemeinden im Kern. Gemeinschaft ist für Gemeinde unverzichtbar, das sagt schon das Wort. Darin liegt die Herausforderung. Wie wir Gemeinschaft leben können, müssen wir jetzt neu finden, Schritt für Schritt. Viel von dem, was Gemeinde ausmacht, wird in der Diskontinuität untergehen: Chöre, Gruppen, Gebetskreise. Vielleicht geht der Gottesdienstbesuch nochmals radikal zurück. Wenn in einigen Monaten das ganze Ausmaß des Schadens offenbar wird, müssen wir bereits verstanden haben, was unverzichtbar ist und wie wir es in einer neuen Zeit leben. Resilienz eben!

Heute ist Pfingsten, das Fest des Heiligen Geists, den der Herr uns schickt. Wie vor 2000 Jahren wird auch Schawuot gefeiert, das Fest der Gabe der Torah. Die Jünger Jesu trafen sich in Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. Aber sie hatten ihren Rabbi und Messias verloren — die Grundlage ihrer Gemeinschaft. Erfüllt vom Geist blieben sie zusammen und konnten ihre Kräfte auf die neue Zeit ausrichten. Meine Gemeinde hat heute Gottesdienst gefeiert. Nicht viele, dreiundzwanzig Menschen mit Gesichtsmasken. Großer Abstand, kein Gemeindegesang, keine Gespräche mit Kaffee und Kuchen. Eine Predigt gab es, ein Gebet, ein Interview und den Segen. Ein ganz kleines Musikteam war da, und ich sang „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ — der Geist möge uns leiten auf der Rückkehr zum Vater. Es war ein schöner, ein intimer Gottesdienst. Anders, an die neuen Umstände angepasst: Gut.

Ich wünsche uns ein frohes Pfingstfest – וחג שמח שבועות!

Ulf von Kalckreuth