Und ich will sie unter die Völker säen, dass sie mein gedenken in fernen Landen; und sie sollen mit ihren Kindern leben und wiederkommen.

Sach 10,9

Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 1984.

Zeitlos…!

In der Betrachtung zum Bibelvers der vergangenen Woche schrieb ich, dass bei den Propheten Unheil und Verheissung oft nebeneinander stehen, manchmal sogar durcheinander. Hier geschieht es in ein und demselben Vers.

Der gezogene Vers aus der Lutherübersetzung von 1912 steht ganz im Futur. In der neueren Lutherübersetzung 1984 (siehe den Link oben) steht folgendes:

Ich säte sie unter die Völker, dass sie meiner gedächten in fernen Landen und leben sollten mit ihren Kindern und wieder heimkehren.

Die für das Alte Testament sehr akkurate katholische Einheitsübersetzung schreibt:

Säe ich sie auch unter die Völker aus, werden sie doch in der Ferne an mich denken. Sie werden mit ihren Kindern am Leben bleiben und heimkehren.

Das Aussäen — die schreckliche Diasporaerfahrung der Juden im Nordreich Israel und im Südreich Juda — wird in diesen drei Übersetzungen wechselnd in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesetzt. In der ersten und der dritten Fassung liegt die dazugehörige Verheissung in der Zukunft, in der zweiten hat sich auch die Verheissung schon vollzogen.

Und nun wird es sonderbar: Nichts davon ist „falsch“. Der Originaltext ist sprachlich mit allen drei Fassungen vereinbar. Im alten Hebräisch haben die Verben keine „Zeitformen“, wie wir sie kennen, es sind vielmehr Aspekte. Den punktuellen, tatsachen- und faktenorientierten Aspekt nennt man Perfekt, den offenen, zeitraumbezogenen und potentialorientierten Aspekt dagegen Imperfekt. Der gezogene Vers steht im Perfekt. Oft stehen Handlungen, die in der Vergangenheit bereits stattgefunden haben und die man daher genau kennt, im Perfekt, wohingegen die Zukunft unsicher ist und in der Regel das Imperfekt fordert. Aber bei einer Prophetie, die der Sprechende sozusagen in Stein gemeisselt vor sich sieht, kann durchaus ein Perfekt stehen. Der Zeitbezug wird im alten Hebräisch manchmal durch Angaben wie „Wenn das Jahr sich wieder neigt“, oder „Im dritten Jahr des Königs Nebukadnezar“ geschaffen, in der Regel aber durch den Kontext.

Wie sieht es inhaltlich aus? Wer ist gemeint? Teile von Sacharjas Buch wurden kurz nach dem Ende des babylonischen Exils geschrieben, als die Bevölkerung von Juda in ihr Land zurückzukehren begann. Der Vorgang war noch nicht beendet. Die Rückkehr der Nordstämme, die hundertfünfzig Jahre früher von den Assyrern deportiert wurden, erwartete man weiterhin vergeblich, sie gelten heute als die „verlorenen Stämme“.

Alles wäre sinnvoll — Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Wir können Unheil und Verheissung heute als zeitlos lesen. Gott hat sein Volk unter die Heiden zerstreut, tut dies und wird es wieder tun, dies aber immer dergestalt, dass etwas Gutes daraus erwachsen kann — die Entwurzelten mögen Seiner gedenken, mit ihren Kindern leben und gedeihen, dort, wo immer sie hingepflanzt sind, Identität und Glauben weitergeben und dereinst zurückkehren… Der Vers enthält eine Aufforderung zum Leben, fast schon eine Verpflichtung. Folgerichtig findet der Prophet ein eigentümliches Wort für die Zerstreuung: „Aussaat“.

Kann aus soziokultureller Vernichtung etwas Gutes, eine Renaissance erwachsen? Leben, Wachstum? Ernte? Spricht der Vers auch vom Leben einzelner Personen, Familien, Gruppen? Kann er Chiffre sein für unser aller Leben? Jesus gibt das Gleichnis vom Samenkorn, das vergehen muss, damit die Ähre erstehen kann.

Und ich will sie unter die Völker säen, dass sie mein gedenken in fernen Landen; und sie sollen mit ihren Kindern leben und wiederkommen.

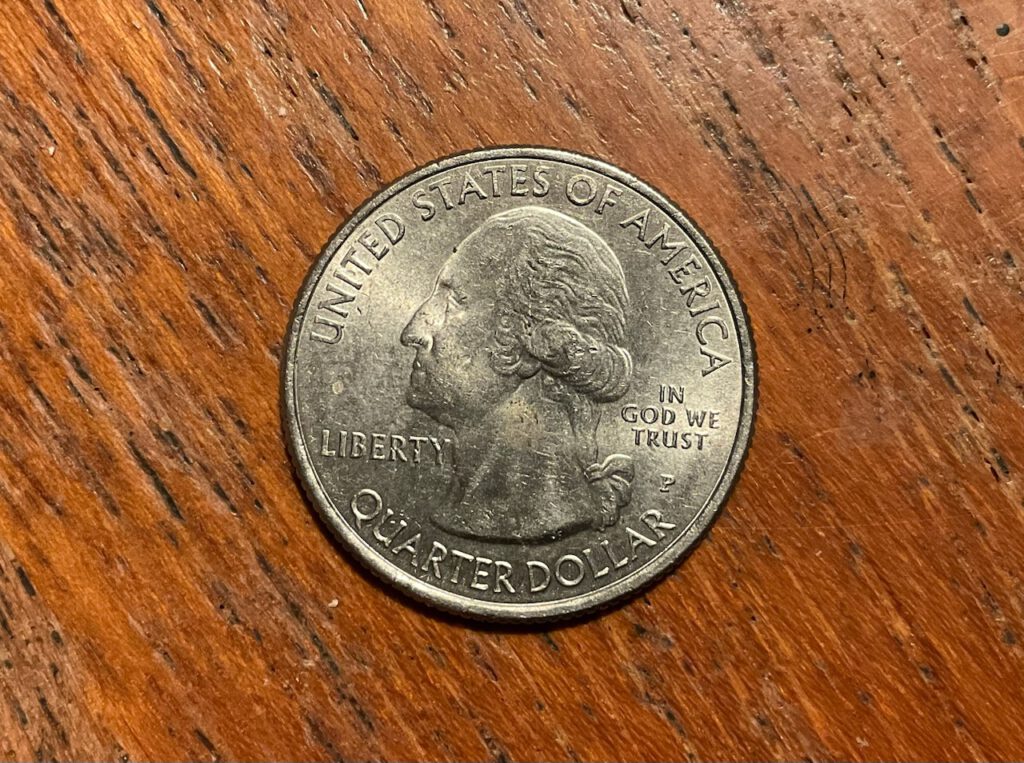

Lesen Sie den Vers noch einmal so. Vielleicht antwortet er auf den Vers der vergangenen Woche. Unheil und Verheissung sind Seiten derselben Münze, irgendwie gibt es die beiden im Doppelpack. Vor nicht allzu langer Zeit, im September 2022, hatten wir einen Vers aus Sacharja mit sehr ähnlichen Botschaft, siehe den BdW 37/2022.

Gottes Segen sei mit uns, in dieser Woche, der vergangenen und den Wochen, die da kommen,

Ulf von Kalckreuth